【寻味中华】李庄白肉:昔日学术重镇的人间烟火

中新社成都7月28日电 题:李庄白肉:昔日学术重镇的人间烟火

作者 单鹏 曾苏扬 吴平华

坐落于四川宜宾长江南岸的李庄古镇,自古以来便是水路交通重镇,享有“万里长江第一镇”之称。1400余年历史孕育了名传四方的李庄美食,“李庄三白”(白肉、白酒、白糕)便是其中经典。

食在李庄,不能错过李庄白肉。一片白肉长如筷子、宽如手掌,而厚度竟堪比书页、薄可透光。

李庄白肉的形成时间并无确切记载,但其名称由来与抗战时期中国知识分子内迁李庄颇有渊源。

1940年,为躲避战火,同济大学和原国立中央博物院筹备处、原中国营造学社,以及当时的中央研究院历史语言研究所等机构先后迁往李庄。彼时,李庄提供了相对安宁的治学环境,梁思成的《中国建筑史》在此完稿,董作宾的《殷历谱》在此问世,童第周、王世襄、李霖灿等学者都在此完成了重要论著。

因肉片薄而长以及用筷子裹而食之的吃法,李庄白肉曾被当地人称作“裹脚肉”。时任中央研究院社会科学研究所所长陶孟和在李庄留芬饭店品尝后,被其独特的风味吸引,又觉“裹脚肉”之名难登大雅,于是提议改称“李庄刀口蒜泥白肉”。

如今的李庄,以白肉为招牌的饭店不下十家。临近中午,各家白肉师傅偏爱沿街摆开阵仗,表演大刀片肉的绝活,一刀、一案、一块白肉,成当地一景。

今年54岁的何卫东是李庄有名的白肉师傅,他经营的饭店“何三白肉”位于李庄临近长江的一条热闹古街上。立在餐馆门口一桩半人高的树墩,是他和徒弟们平日展示刀工的地方。

饭点一到,何卫东磨好菜刀、换好衣服,先在树墩上盖一面白毛巾,摆上煮好的二刀肉(指切掉猪尾巴那圈肉,靠近后腿的部分,因为是第二刀,俗称二刀肉)。只见他左手举一托盘,上置茶水及花生等小吃,右手持一柄约2斤重的宽大菜刀,单手片肉,而茶水一滴未洒。

“刚创业时,刀不‘利’、肉不‘准’,白肉片得稀碎,手指上也尽是口子。”何卫东说,自1989年开始餐饮创业,直至七八年后,刀工才渐渐有模有样,后来还在李庄白肉刀工比赛中一举夺魁。

在何卫东看来,李庄白肉的“哲学”可用四字概括:精、准、利、绝。

选料要“精”,猪肉需出自体重280斤以上、饲养逾8个月的粮食猪,且只有二刀肉才有细嫩化渣的口感。火候要“准”,开水下锅后,根据猪肉大小适时调整火候,这样的肉才能片出晶莹剔透、色泽如玉的既视感。“利”和“绝”更多是刀上功夫,片出极致的薄,不仅要一柄利刃,还要奇绝的刀法,更是一个磨炼耐心、提高心性的过程。

一份白肉平铺装盘,吃法也颇讲究:一夹二甩三蘸四品。

拿筷子夹住白肉一端,手腕用力一甩。半肥半瘦的白肉在空中翻腾几圈后,顺势缠住筷子。配上一碗由大蒜、七星椒、花椒、酱油等秘制而成的糊状蘸料,白肉的清香爽口伴着浓郁蒜香,一口入魂。

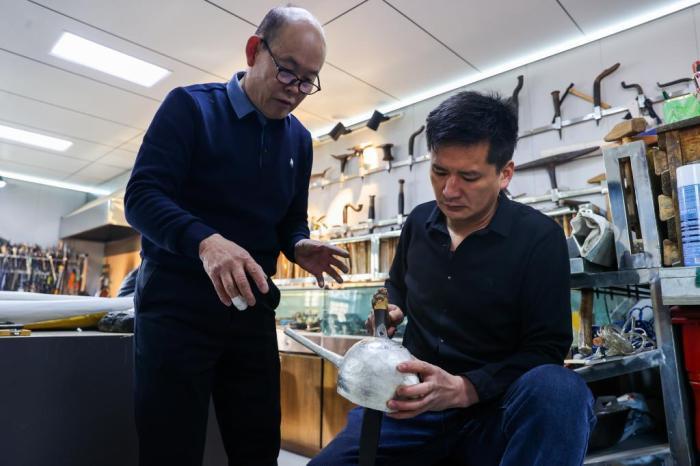

定居成都、年届七旬的台湾美食家孙亦敏是李庄白肉的爱好者,第一次品尝时,就被其“薄”“透”“大”的外形所震撼。

“白肉几乎各地都有,比如台湾的白水猪肉,东北的白肉酸菜,但为何李庄白肉与众不同?”透过这道美食,李庄波澜壮阔的文化抗战史浮现在孙亦敏眼前。她说,李庄厚重的历史文化造就了李庄白肉的传奇,“虽然我在台湾长大,但当我在李庄走过当年学者踏过的路、看他们住过的房屋、吃他们品过的东西,能感受到历史与现实的重叠,心中会涌起一阵感动”。(完)

社会新闻精选:

- 2026年01月15日 16:10:15

- 2026年01月15日 16:02:54

- 2026年01月15日 15:04:56

- 2026年01月15日 15:00:38

- 2026年01月15日 14:11:27

- 2026年01月15日 13:58:58

- 2026年01月15日 13:47:19

- 2026年01月15日 11:23:12

- 2026年01月15日 09:58:00

- 2026年01月15日 09:07:34

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号